বাংলাদেশ

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: এক টেলিভিশন তারকা আর দরিদ্র কৃষকের সন্তান এক বিজ্ঞানী যেভাবে পাল্টে দিয়েছেন বাংলাদেশের কৃষি

টাঙ্গাইলের এক গ্রামে ঝকঝকে নতুন টিনের চালার এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শহর থেকে আসা কজন মানুষ। ফসলের মাঠ ঘুরে দেখে এসে ক্লান্ত হয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। স্থানীয় জাতের চামারা ধানের জায়গায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান-চাষ শুরু হওয়ার পর এলাকাটির অবস্থা কী, সেটা দেখতে গেছেন তারা।

শহুরে মানুষ দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন গৃহস্থ। জানতে চাইলেন, আপনারা কারা।

“আমরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের লোক,” জানালেন তারা।

“এরপর যা ঘটলো তার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না”, বলছিলেন ডঃ এম এ সালাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক বিজ্ঞানী।

“লোকটি খুশিতে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, আল্লাহ আপনাদের ফেরেশতা হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমরা হতচকিত। কী ঘটছে বুঝতে পারছি না।”

ঘটনাটি ১৯৯৬ সালের। যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য যে নদী শাসন করা হয়েছে, তার ফলে এলাকাটি তখন বন্যামুক্ত। আগে সেখানে চাষ হতো কেবল স্থানীয় জাতের চামারা ধান, যেটি বন্যার পানির সঙ্গে বাড়ে, তিন-চার ফুট পানিতেও চাষ করা যায়। কিন্তু ফলন হতো খুব কম। বন্যামুক্ত এলাকায় সেই প্রথম কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ শুরু করেছেন।

সেই কৃষক এরপর ডঃ সালাম এবং তার সহকর্মীদের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। বললেন, “এই যে টিনের চালার বাড়ি দেখছেন, এটা আমি ধান বিক্রির টাকায় করেছি। আমার চৌদ্দ পুরুষ কুঁড়েঘরে থাকতো। চামারা ধান চাষ করে আমাদের দিন চলতো খেয়ে-না খেয়ে। এখন দেখেন আমার কত ধান। আপনারা আমাদের জীবন বদলে দিয়েছেন।”

একজন সফল ধান বিজ্ঞানী হিসেবে কয়েক দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে এটি ডঃ সালামের সবচেয়ে মধুর স্মৃতিগুলোর একটি।

“আউশ, আমন এবং বোরো- এই তিন মৌসুম মিলে এখন আমাদের দেশে মোট ১১ হতে সাড়ে ১১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ হয়। এখন গড়ে আমরা প্রতি হেক্টরে চার টন ফলন পাই। যার ফলে এখন আমরা ধান উৎপাদনে উদ্বৃত্তে এসেছি। তা না হলে, আমরা যদি প্রতি হেক্টরে দেড় হতে দুই টন ফলনে থেকে যেতাম, বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষকে খাওয়ানো-পরানো অসম্ভব ছিল,” বলছিলেন তিনি।

দুর্ভিক্ষের স্মৃতি

ময়মনসিংহ শহর থেকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে চর ইশ্বরদিয়া গ্রাম। উনিশ’শ চুয়াত্তর সালের শরৎকালে বাংলাদেশ যখন তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর এক খাদ্য সংকটের মোকাবেলা করছে, তখন সেই গ্রামেও হানা দিয়েছে তীব্র অভাব।

চর ইশ্বরদিয়ার রশিদা তখন কিশোরী। প্রতিদিন খাবারের জন্য তাকে লাইনে দাঁড়াতে হতো বাড়ির কাছের এক লঙ্গরখানায়।

“লাইনে দাঁড়াইলে কোনদিন রুটি দিত, কোনদিন গোলা আটা দিত। অভাব চলছে মনে করেন প্রায় বছরখানিক। চাউল থাকলেও আমরা কিন্যা আইনা খাওনের মতো সামর্থ্য আছিল না। ফরে আটা আইন্যা খাই, আলু আইন্যা খাই। কোনদিন না খাইয়া থাকি। কোনদিন মনে করেন কচুর শাক তুইল্যা খাই। এইরকম কইরা দিন কাটাইছি।”

এম এ সালাম তখন চর ঈশ্বরদিয়া থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। লজিং থাকেন যে পরিবারের সঙ্গে, তাদের আর্থিক অবস্থাও খুবই খারাপ।

“ওরা তখন যা করছিল, সেটা আমি কোনদিন ভুলিনি। প্রতিদিন তারা কষ্ট করে হলেও আমাকে ভাত খেতে দিত, কিন্তু তারা নিজেরা জাউ খেয়ে থাকতো। এত ভালোবাসতো ওরা আমাকে।”

এম এ সালাম স্বপ্ন দেখছিলেন একজন কৃষি বিজ্ঞানী হওয়ার। অল্প বয়সে তার মধ্যে এই স্বপ্ন উস্কে দেন দরিদ্র কৃষক পিতা।

“আমি যখন ক্লাশ থ্রীতে পড়ি, তখন একদিন ধান কাটার মওসুমে আমার বাবার সঙ্গে আমি গরুর গাড়িতে করে মাঠে গেছি ধান তুলতে। কিছুক্ষণ পর আমার গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। তখন আমার বাবা বলছে, দ্যাখো বাবা, কৃষিকাজ কত কঠিন। কত পরিশ্রমের। তুমি যদি লেখাপড়া শিখতে পারো, তাহলে তোমার এই পরিশ্রম করা লাগবে না। তুমি ভালো থাকবে, আমরাও ভালো থাকবো,” শৈশবের কথা বলতে গিয়ে ডঃ সালামের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

ডঃ এম এ সালাম এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে কৃতি ধানবিজ্ঞানীদের একজন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে যত রকমের উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার অন্তত ২০টির গবেষণায় সরাসরি জড়িত ছিলেন তিনি।

তাদের উদ্ভাবন পাল্টে দিয়েছে বাংলাদেশের কৃষি। ঢাকার গুলশানে যে প্রতিষ্ঠানে তিনি এখন নতুন গবেষণায় নিয়োজিত সেখানে বসে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে।

উনিশ’শ সাতাত্তর সালে যখন তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগ দিলেন, তখন দুর্ভিক্ষ পরবর্তী বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কীভাবে এই দেশটির বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান করা যায়।

“তখন বাংলাদেশে একজন মানুষ হয়তো সারাদিনে একবারই খায় এবং সেটা হয়তো এক সের চালের ভাত। ভাতই তার প্রোটিন, ভাতই তার ভিটামিন, এটাই তার সবকিছু। বাংলাদেশ ধানের দেশ। অথচ কী দুর্ভিক্ষ আমাদের, কী করুণ অবস্থা।”

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সামনে তখন বড় চ্যালেঞ্জ কীভাবে ধানের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

“আমি যখন কাজে যোগ দিলাম, তখন আমাদের সিনিয়র বিজ্ঞানীরা বললেন, আমাদেরকে এটা করতেই হবে। আমাদেরও প্রতিজ্ঞা, এই দেশকে আমরা বদলে দেব।”

বিআর-৩ বিপ্লব

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর শুরুর দিকে একটি মাত্র উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ হচ্ছিল পরীক্ষামূলক ভাবে, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত ইরি-৮।

কিন্তু বাংলাদেশে এই জাতটির চাষের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা ছিল এটির জীবনকাল ছিল বেশ দীর্ঘ। তা ছাড়া বোরো মওসুমে চাষ করতে হলে জমিতে সেচের দরকার ছিল, তখনো বাংলাদেশে আধুনিক সেচের পদ্ধতি গড়ে উঠেনি।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তখন ইরি-৮ এর সঙ্গে বাংলাদেশের একটি স্থানীয় জাতের লতিশাইল ধানের সংকর ঘটিয়ে উদ্ভাবন করলেন নতুন জাত বিআর-৩, যেটির আরেক নাম ছিল বিপ্লব।

কিন্তু এটিও ধান চাষে প্রত্যাশিত সাফল্য আনতে ব্যর্থ হলো।

“মূল সমস্যা হলো ফটো পিরিয়ড সেনসিটিভিটি, অর্থাৎ আলোক সংবেদনশীলতা। বাংলাদেশে রোাপা আমন মওসুমে যত স্থানীয় জাতের ধান লাগানো হতো, তার সবগুলোই ছিল আলোক সংবেদনশীল। যার ফলে এগুলো মাঠে লাগানোর পর হতে ধান কাটার আগে পর্যন্ত সময়টা ছিল অনেক দীর্ঘ। আমাদের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ হলো, কীভাবে স্থানীয় জাতের ধানগুলো থেকে আমরা আলোক সংবেদনশীলতা তুলে নিতে পারি।”

উনিশ’শ পঁচাশি সালে এম এ সালাম ঠিক এই ফটো পিরিয়ড সেনসিটিভিটি বা আলোক সংবেদনশীলতা নিয়ে পিএইচডি করতে গেলেন ফিলিপিন্সে। ফিরে এলেন ১৯৮৮ সালে।

“এবার আমাদের চেষ্টা শুরু হলো কীভাবে স্থানীয় জাতের ধান থেকে আমরা ফটো পিরিয়ড সেনসিটিভিটি আলাদা করতে পারি। এটা যদি করা যায়, এই ধানের চাষ তিন মাসেই করা সম্ভব। এটার বিজ্ঞান আমাদের জানা। এটা পিউর জেনেটিক্স।”

ব্রি-২৯ ঘটালো বিপ্লব

ধান গবেষণায় বাংলাদেশে ধীরে ধীরে সাফল্য আসতে শুরু করলো। একের পর এক উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের প্রচলনের ফলে বাড়তে শুরু করলো খাদ্য উৎপাদন। সবচেয়ে বড় সাফল্য আসলো নব্বুই এর দশকের মাঝামাঝি। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন ব্রি-২৮ এবং ব্রি-২৯ অবশেষে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল।

“বাংলাদেশে এখন বছরে যত ধান উৎপাদন হয়, তার অর্ধেক আসে কেবল এই দুটি উফশী জাতের ধান থেকে। ব্রি-২৮ থেকে প্রতি হেক্টরে পাঁচ টন পর্যন্ত ফলন হয়। আর ব্রি-২৯ থেকে প্রতি হেক্টরে ফলন পাওয়া যায় ছয় টন পর্যন্ত। এটা প্রমানিত।”

ডঃ সালাম এ পর্যন্ত যত জাতের ধান গবেষণায় জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম সফল একটি উদ্ভাবন হচ্ছে ব্রি-৫০। ২০০৮ সালে উদ্ভাবিত এই জাতটির জনপ্রিয় নাম বাংলামতি। এই সুগন্ধি জাতের চালের মান অনেকটা বাসমতির মতো।

ধান গবেষণায় তার অবদানের জন্য ডঃ এম এ সালাম ২০০৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাইস কংগ্রেসে সেরা বিজ্ঞানীর পুরস্কার পান।

শাইখ সিরাজ

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি প্রচলনের প্রথম চেষ্টা হয়েছিল কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে, ষাটের দশকে। এটির প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের উদ্যোগে জাপান থেকে আনা উন্নত জাতের একটি ধানের পরীক্ষামূলক চাষের উদ্যোগ নেয়া হলো। কিন্তু এই ধানের চাষের জন্য কৃত্রিম সেচের দরকার হবে। গ্রামে সেজন্য গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছিল।

“নলকূপ দিয়ে যখন মাটির নীচ থেকে পানি তোলা হচ্ছিল, তখন গ্রামের কিছু মানুষ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা এটিকে দেখেছিল আল্লাহর ওপর খবরদারি হিসেবে। বুঝতেই পারছেন কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি বা ধ্যানধারণার ব্যাপারে শুরুতে বাংলাদেশের কৃষকের মনোভাব কেমন ছিল”, বলছিলেন শাইখ সিরাজ, বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক টেলিভিশন উপস্থাপক।

হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে, জলপাই সবুজ রঙের ট্রেডমার্ক শার্ট পরে ক্যামেরা হাতে শাইখ সিরাজ এখন বাংলাদেশের যেখানেই যান, সেখানেই তাকে কৃষকরা সাদরে বরণ করে নেন।

কিন্তু যখন তিনি প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ব বাংলাদেশ টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন, তখন পরিস্থিতি ছিল একেবারেই প্রতিকূল।

“তখন আমরা যেসব বিশাল ক্যামেরা নিয়ে গ্রামে যেতাম, সেগুলো দেখে লোকে ভয় পেত। তারা ভাবতো এটা বুঝি কামান। মাইক্রোফোনকে ভাবতো বন্দুকের নল। গ্রামগুলো আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে তখন এতটাই পিছিয়ে। ক্যামেরার সামনে লোকজনকে কথা বলানো কঠিন ছিল, এতটাই লাজুক তখন গ্রামের মানুষ,” তিনি বলেন।

‘মাটি ও মানুষ’

বাংলাদেশের কৃষিতে গত কয়েক দশকে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, শাইখ সিরাজকে বর্ণনা করা হয় সেই পরিবর্তনের পেছনে অন্যতম প্রধান এক চরিত্র হিসেবে।

বাংলাদেশে যখন বিজ্ঞানীরা একের পর এক নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন করে চলেছেন, কৃষিতে নতুন ধ্যান ধারণা এবং কৌশল চালুর জন্য সরকারের নানা পর্যায় থেকে চেষ্টা চলছে, সেগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা রাখে তার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, ‘মাটি ও মানুষ।’

“শুরুতে এই অনুষ্ঠানটা হতো আমার দেশ নামে। তখন এটি ৫০ মিনিটের পাক্ষিক অনুষ্ঠান। পরে এটিকেই ‘মাটি ও মানুষ’ নামে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করি। আমার মনে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বেশি দরকার শিক্ষামূলক মোটিভেশনাল অনুষ্ঠান। কৃষকদের যদি নতুন বীজ, নতুন প্রযুক্তি, নতুন কৌশল, এসব ঠিকমত বোঝানো যায়, তাহলে কৃষিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব।”

গত চার দশক ধরে শাইখ সিরাজ হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে কৃষি বিষয়ক তথ্যের প্রধান উৎস। উনিশ’শ আশির দশকে, যখনো টেলিভিশন ঘরে ঘরে পৌঁছায়নি, তখনো গ্রামের হাটেবাজারে, কমিউনিটি সেন্টারে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ‘মাটি ও মানুষ’ দেখার জন্য ভিড় করতো মানুষ।

তবে কৃষকদের নতুন ধরণের কৃষিতে উৎসাহিত করার কাজটা সহজ ছিল না।

“আজকের কৃষক এবং তিরিশ বছর আগের কৃষকের মধ্যে তফাৎ আকাশ আর পাতাল। তখন কৃষকের কাছে একজন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা যে কথা বলতেন, একজন টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে আমি যেকথা বলতাম, সেটা তারা মানতে চাইতো না। তারা ভাবতো, আমরা যেধরণের কৃষির কথা বলছি, যদি সেটাতে ভালো ফসল না হয়? এ কারণে সে সহজে মোটিভেট হতে চাইতো না। সহজে নতুন প্রযুক্তি নিতে চাইতো না।”

“আমি যখন আশির দশকে উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ধানের কথা বলছি, গমের কথা বলছি, তখন পরিস্কার তারা আমাকে বলতো এই রাবার ভাত খাবো না। তখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধানের মান তেমন ভালো ছিল না। ভাতটা ছিল রাবারের মতো, ভাতের দানা উপর থেকে থালার উপর ফেললে সেটি রাবারের মতো ড্রপ করতো।”

কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন তাদের গবেষণায় নতুন নতুন সাফল্য পাচ্ছিলেন, আর সেই সঙ্গে শাইখ সিরাজও তার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের মন জয় করার জন্য নতুন কৌশল নিচ্ছিলেন।

ভাষার পরিবর্তন

“তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে হতো। আমি বুঝতে পারছিলাম গ্রামের মানুষের সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছিল। কৃষক আমার কথা কিছু বুঝতে পারছে, কিছু বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে আমি যখন কৃষকের সঙ্গে কথা বলছি, সেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না,” তিনি বলেন।

টেলিভিশন অনুষ্ঠানে শাইখ সিরাজ তার মুখের ভাষায় পরিবর্তন আনলেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাদের কথ্য ভাষার ব্যবহার শুরু করলেন। পরিবর্তন এলো তার পোষাকেও। কেতাদুরস্থ শহুরে পোষাকের জায়গা নিল তার এখনকার ট্রেডমার্ক জলপাই রঙা শার্ট।

ক্যামেরার শটে এখন আর কেবল তাকে নয়, কথা বলতে যেতে দেখা গেল গ্রামের সাধারণ কৃষক, মজুর, কিষাণীকে।

আশির দশকের শেষ ভাগ হতে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করলো দ্রুত। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে গত কয়েক দশকে কৃষি খাতে সবচেয়ে দ্রুত হারে উৎপাদনশীলতা বাড়ার বড় দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। কেবল একটি দেশেই এর চেয়ে বেশি হারে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, সেটি হচ্ছে চীন।

“একটা বিষয় তখন থেকেই বুঝতে পারছিল সবাই। যে কোনভাবে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের বছরে আমরা গর্ব করে বলতে পারি, মানুষ আর না খেয়ে নেই। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাংলাদেশের কৃষকের, তারাই এই সাফল্যের আসল নায়ক”, বলছিলেন শাইখ সিরাজ।

বিএডিসির অবদান

কৃষিতে নতুন উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া গেল, কৃষকরাও ধীরে ধীরে এসব গ্রহণ করতে শুরু করলো। কিন্তু ফসল ফলানোর জন্য তাদের দরকার ছিল আরও অনেক কিছু। শাইখ সিরাজ বলছেন, বাংলাদেশে সরকারের সহায়ক নীতি আর বিএডিসির মতো প্রতিষ্ঠান তখন বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

“সারা বাংলাদেশে আজকে সেচের যে অবকাঠামো, এটা বিএডিসির করা। আজকে বীজের যে উৎপাদনশীলতা, সারা দেশে কৃষকদের কাছে বীজ পৌঁছে দেয়া, সেটা বিএডিসির করা,” তিন বলেন।

”সরকার যদি ভর্তুকি দিয়ে কম দামে সারের ব্যবস্থা না করতো, তাহলে কৃষিতে এই সাফল্য আসতো না। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া সারের যে দাম, বাংলাদেশে সরকার ভর্তুকি দিয়ে এখনো তার অর্ধেক দামে কৃষককে সার দিয়ে যাচ্ছে।

”বাংলাদেশের কৃষক ধানের ন্যায্য মূল্য না পেলেও যে ধানচাষ করে, কেন করে? কারণ সে কমমূল্যে সব কৃষি উপকরণ পায়,” শাইখ সিরাজ বলেন।

শাক-সব্জির ক্ষেত্রেও বিপ্লব

তবে কেবল ধান উৎপাদনেই নয়, সব ধরণের খাদ্য উৎপাদনেই সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ।

“এখন অনেক ধরণের ফসল এসেছে। শাক-সব্জির ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। মিঠে পানির মাছ উৎপাদনে এখন বাংলাদেশ বিশ্বে চার নম্বর স্থানে। গ্রামে গ্রামে গরুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিতে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে।”

এই বিপ্লবে শাইখ সিরাজ এবং তার টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

ঈশ্বরদীর কালিকাপুরে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিভাগের কর্মীরা ১৬ ফুট বাই ১২ ফুট আয়তনের একটি জমিতে ছয়টি বেড করে দেখিয়েছিলেন সেখানে কত ধরণের শাকসব্জির চাষ করা যায়। একেকটি বেডে একেক ধরণের শাক-সব্জি লাগানো হচ্ছিল যাতে একটি পরিবারের সারা বছরের পুষ্টি সেখান থেকেই পাওয়া যায়।

“তখন এত শাক সব্জির চাষ হতো না। কৃষকের আঙিনাতেও এত শাক-সব্জি ছিল না। এটি আমি টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচার করি।”

তাঁর এসব উদ্যোগের ফল কী দাঁড়িয়েছে, সেটি নিয়ে কোন সন্দেহ নেই শাইখ সিরাজের।

“স্বাধীনতার পর খাদ্য বলতে গ্রামের সাধারণ কৃষক কেবল ভাতকেই বোঝাতো। তার সঙ্গে হয়তো পাতে থাকতো একটু লবণ, কাঁচা মরিচ।

”আজ বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের খাবারের প্লেটে ভাতের পাশে একটু শাক-সব্জি, একটু মাছ, এক টুকরো মাংস যোগ হয়েছে। এটা আজ তারাই উৎপাদন করছে। গত ৫০ বছরের বাংলাদেশে এটাকে আমি এক বিরাট পরিবর্তন বলে মনে করি,” তিনি বলেন।

টেলিভিশনের পাশাপাশি ইউটিউব

শাইখ সিরাজ এখনো ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’ নামে নিয়মিত কৃষি বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক থেকে শুরু করে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন তার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং কৃষিতে অবদানের জন্য। তিনি বাংলাদেশের চ্যানেল আই টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক।

তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি এখন টেলিভিশনের পাশাপাশি ইউটিউব এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করছেন কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। ইউটিউবে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন, তার ইউটিউব চ্যানেল ফলো করেন ২৭ লাখের বেশি মানুষ।

“আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও গ্রামে গেলে কৃষকরা আমাকে বলতো, আপনাকে টেলিভিশনে দেখি। আর এখন গ্রামে গেলে শতকরা আশিজন মানুষ আমাকে বলেন, স্যার, আপনাকে তো ইউটিউবে দেখলাম। মোবাইলে দেখলাম,” বলছিলেন তিনি।

দৈনন্দিন

ফিলেট ও সাসিমির সম্ভাবনা

ফিলেট ও সাসিমি বিদেশিদের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। তবে বাংলাদেশেও এর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটিই জানাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি বিদেশে রফতানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

যে সব মাছের মাংসল অংশে ছোট ছোট, কাটা নেই; সে সব মাছ থেকে তৈরি করা হয় ফিলেট (মাছের মাংসল অংশ)। এর জন্য আমাদের দেশের পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, বিভিন্ন ক্যাটফিশ ও সামুদ্রিক মাছ ব্যবহার করা হয়।

সাসিমি তৈরিতেও এ ধরনের মাছ ব্যবহৃত হয়। তবে সাসিমি হলো- তাজা মাছের পাতলা মাংসল অংশ। এর দৈর্ঘ্য ২.৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ দশমিক ৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এটা সস বা বিভিন্ন সবজির সঙ্গে খাওয়া হয়।

পাঙ্গাস মাছ থেকে প্রথমে ফিলেট তৈরি করে সাসিমি বানাতে হয়। এজন্য প্রথমে মাছটির মাথার কাছে ছুরি রেখে মাছের মেরুদণ্ড বরাবর লেজের দিকে কাটতে হয়। কাটার পর এর উপরের চামড়া সতর্কতার সঙ্গে ছাড়াতে হয়। এরপর ফিলেট অংশটি পাতলা ছোট ছোট অংশে কেটে তৈরি করতে পারেন ফেলিট সাসিমি।

পরিবেশনের জন্য টমেটো, ধনেপাতা, পিঁয়াজ সাসিমির চারিদিকে শৈল্পীক রূপে সাজিয়ে নিতে হয়। আমাদের দেশের পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া ফিলেট ও সাসিমি তৈরি করে বিদেশে রফতানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ‘প্রায় বিলুপ্তি’র পথে ১০০-এর বেশি দেশীয় মাছ

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে বেশ কয়েক প্রজাতির পরিচিত দেশীয় মাছ বাজার থেকে ‘প্রায় নেই’ হয়ে গেছে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন বলছে, এর মধ্যে ‘প্রায় বিলুপ্ত’ হবার পথে বাঘাইর, পিপলা শোল বা বাক্কা মাছ, মহাশোল, নান্দিলা মাছ, চান্দা, ভাঙ্গান বাটা, খরকি মাছ, কালো পাবদা, চেনুয়া মাছসহ বেশ কিছু মাছ রয়েছে।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য জাদুঘরের পরিচালক অধ্যাপক মোস্তফা আলী রেজা হোসেন জানিয়েছেন, এই মুহুর্তে দেশের ১১৮ প্রজাতির দেশীয় মাছ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

“আইইউসিএন বাংলাদেশের বিপন্ন প্রাণীর তালিকা করার জন্য দুটি জরিপ চালিয়েছিল, ২০০০ সালে প্রথম জরিপে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এরপর ২০১৫ সালে সর্বশেষ জরিপে তাতে আরো ৬৪ প্রজাতির মাছ যুক্ত হয়।”

“এই তালিকায় সেই সব মাছকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল যেগুলো গত ১০ বা ২০ বছরে দেখা যায়নি।”

বিলুপ্ত মাছ নেই

বাংলাদেশে প্রায় বিলুপ্তির পথে ১০০র বেশি দেশীয় মাছ থাকলেও এখনো কোন মাছকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়নি।

আইইউসিএনের এ সংক্রান্ত নিয়মটি হচ্ছে, সর্বশেষ কোন একটি প্রজাতির মাছের দেখা পাবার পর পরবর্তী ২৫ বছরে যদি সেই প্রজাতির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

মৎস্য জাদুঘরের পরিচালক অধ্যাপক হোসেন বলছিলেন, ময়মনসিংহ অঞ্চলে নান্দিল নামে এক সময় একটি মাছ দেখা যেত, কিন্তু গত ২০ বছরে সেটির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ দেখা যায়নি।

আবার সিলেট অঞ্চলের পিপলা শোল নামে একটি মাছ দেখা যেত, যা এখন আর দেখা যায় না। গত ১০ বছরে দেখা যায়নি এই মাছ।

“দেখা যায়নি, কিন্তু তবু বিলুপ্ত ঘোষণা করার আগে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।”

“যদি এর মধ্যে বিপন্ন মাছেদের অস্তিত্বের ব্যপারে কোন তথ্য না পাওয়া যায়, তাহলে হয়ত আইইউসিএনের পরবর্তী জরিপে এগুলোর ব্যপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা থাকতে পারে।”

প্রায় বিলুপ্ত কোন কোন প্রজাতি?

আইইউসিএনের ২০১৫ সালের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে মোট ৬৪ প্রজাতির মাছকে রেড লিস্ট বা লাল তালিকাভুক্ত করেছে, এর মানে হচ্ছে এসব প্রজাতির মাছ হয় প্রায় বিলুপ্ত, মহাবিপন্ন ও বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ‘আপডেটিং স্পেসিস রেড লিস্ট অব বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক প্রকল্পের অধীনে এই তালিকা করা হয়।

এ সংক্রান্ত প্রথম জরিপটি হয়েছিল ২০০০ সালে, সে সময় ৫৪টি প্রজাতিকে রেড লিস্টভুক্ত করা হয়েছিল।

জরিপে মূলত স্বাদু পানির এবং আধা লোনা পানির মাছকেই গণনায় ধরা হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ঐ ‘রেড লিস্ট’ তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন।

কী কী মাছ এখন আর তেমন দেখা যায় না?

বাংলাদেশে দেশীয় মাছের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০।

এর মধ্যে ২০১৫ সালে আইইউসিএন এর সর্বশেষ মূল্যায়নে ২৫৩ প্রজাতির মাছের ওপর জরিপ চালানো হয়েছিল।

তাতে দেখা গেছে সময়ের বিবর্তনে যেসব মাছ বিলুপ্তপ্রায় তার বেশির ভাগই নদীর মাছ মানে স্বাদু পানির মাছ।

তবে, ৩০০ প্রজাতির মাছের মধ্যে অন্তত ৪০ প্রজাতির মাছের ব্যাপারে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার কাছে হালনাগাদ কোন তথ্য নেই।

আইইউসিএন কয়েকটি ভাগে মাছের অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিল।

এর মধ্যে কিছু মাছ ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জারড বা প্রায় বিলুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ এগুলো সন্ধান ও সংরক্ষণের উদ্যোগ না নিলে সেগুলো অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এর বাইরে মহা বিপন্ন, বিপন্ন এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে বহু প্রজাতি।

বাংলাদেশে বিপন্ন মাছের মধ্যে রয়েছে—পাঙ্গাস, দারি, ককসা, টিলা বা হিরালু, টিলা ককসা, রানি বা বউ মাছ, বেতাঙ্গি, বেটি বা পুতুল মাছ, কালা বাটা, ঘর পোয়া, ঘর পইয়া, ঘোড়া মাছ, এলানগা, কচুয়া পুটি, বোল, চিতল, গজার, টেংরা, রিটা, গাঙ্গিনা বা চাকা মাছ, বট শিং, ঘাউড়া, সাল বাইম।

এছাড়া সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে বাও বাইম, চাপিলা, গুতুম, পুঁইয়া, পিয়াসি, জারুয়া বা উট্টি, ছেপ চেলা, গোফি চেলা, বাটা মাছ, নারু মাছ বা গনিয়া, কাচকি, ফলি, শিল বাইলা, বেলে, শিং, আইড়, বোয়াল, তেলি, কুইচ্চা মাছ, বামোস মাছ।

কেন এই অবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কানিজ ফাতেমা বলছেন, মাছের প্রজাতি হারিয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে তিনি প্রথমেই জলাশয় কমে যাওয়াকে দায়ী করেন।

“শহর ও গ্রাম দুইখানেই নদী-খালসহ সব ধরণের জলাশয়ের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ কমার সঙ্গে দিনে দিনে কমছে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের পরিমাণও।”

“কেবল দেশী জাত ও স্বাদের মাছই নয়, এর সঙ্গে কচ্ছপসহ নানা ধরণের জলজ প্রাণী ও সরীসৃপের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।”

সেই সঙ্গে রয়েছে জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি, যা বৃষ্টিতে ধুয়ে খাল বিলসহ জলাশয়গুলোতে পড়ে।

এর ফলে মাছের মৃত্যু ও প্রজনন হার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আছে কলকারখানার বর্জ্য নিকটস্থ জলাশয়ে ফেলা হয়, তার ফলেও মাছ মরে যায়, বলেন মিজ ফাতেমা।

এর সঙ্গে অপরিকল্পিত মৎস্য আহরণ, প্রজনন মৌসুমে প্রজনন-সক্ষম মাছ ও পোনা ধরা, কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং মাছের আবাসস্থল ধ্বংস করাকেও কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন সংশ্লিষ্টরা।

তবে, বাংলাদেশ মৎস্য জাদুঘরের পরিচালক অধ্যাপক হোসেন জানিয়েছেন, বিদেশী মাছের চাষের কারণেও দেশী প্রজাতির মাছ কমে গেছে।

“ধরুন এখানে তেলাপিয়া, কার্পজাতীয় মাছ আনা হয়েছে, আবার এক সময় আফ্রিকান মাগুর আনা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে আনা হলো পিরানহা–এগুলো দেশী মাছের খাবার ও বাসস্থল দখল করতো। অনেক সময় দেশী মাছ খেয়ে ফেলতো কোন কোন বিদেশী প্রজাতি।”

যদিও পরে আফ্রিকান মাগুরের চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও বিদেশী মাছের প্রজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে অনেক মাছ কমে গেছে।

কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ কি সমাধান?

বাংলাদেশে দেশীয় অনেক প্রজাতির মাছের হার কমে যাবার প্রেক্ষাপটে গত দুই দশকে কৃত্রিম প্রজনন ও চাষের মাধ্যমে মাছের সরবারহ বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর সাড়ে ৪২ লাখ মেট্রিক টনের বেশি মাছ উৎপন্ন হচ্ছে।

এর মধ্যে নদী, বিল ও হাওরসহ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে ২৫ শতাংশ, পুকুর, ডোবার মত বদ্ধ জলাশয় থেকে ৫৭ শতাংশ এবং বাকি অংশ সমুদ্র থেকে উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশে ৮ লাখ হেক্টর বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ হয়।

বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফিসের কর্মকর্তা বলরাম মহালদার জানিয়েছেন, কৃত্রিম প্রজনন ও চাষের মাধ্যমে বাজারে চাহিদা আছে এমন মাছই বেড়েছে।

“কিন্তু বাজারে চাহিদা কম এমন মাছ তো চাষ করছে না কেউ, ফলে সেগুলোর অস্তিত্ব সংকট আগের মতই থাকছে। যেমন খলিশা, চাপিলা, মেনি, ফলি, বাও বাইম, গুতুম, কুইচ্চা মাছ, বামোস ইত্যাদি ধরণের মাছ দেখতে পাবেন না।”

“এখন বাজারে পাবদা বা গুলশা মাছ বা পাঙ্গাস পাবেন আপনি, সেগুলোর চাহিদা আছে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হলে, বিপন্ন মাছের ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।”

তবে ফসলি জমি নষ্ট করে দেশে মাছ চাষ করা নিয়ে পরিবেশবাদীদের এক ধরণের বিরোধিতাও রয়েছে।

তাদের পরামর্শ বিদ্যমান নদী ও পুকুরগুলোতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

তবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যদিও এখন কৈ, শিং, পাবদা, মাগুর, সর পুটি, চিতলসহ বেশ কয়েকটি প্রজাতির মাছ সহজলভ্য হয়েছে, কিন্তু সেই সব মাছের স্বাদ আগের মত নয়।

বাংলাদেশ

নিরাপদ খাদ্য: দেশি মাছ কাকিলাকে যেভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে বেশ কিছু ছোট মাছের প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়লেও এসব মাছের মোট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে মৎস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে বেশ কিছু ছোট মাছের প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়লেও এসব মাছের মোট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে মৎস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে।

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা উন্মুক্ত জলাশয়ের এরকম ৩১টি মাছকে বিলুপ্ত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। শুধু তাই নয়, এর ফলে পুষ্টিসমৃদ্ধ এসব মাছ এখন সহজে পুকুরেও চাষ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে স্বাদু পানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৪৩টি মাছই ছোট মাছ। যেসব মাছ আকারে নয় সেন্টিমিটারের ছোট সেগুলোকে ছোট মাছ বা স্মল ইন্ডিজেনাস স্পেসিস কিম্বা এসআইএস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন আইইউসিএন, তারা বাংলাদেশের ৬৪টি প্রজাতির মাছকে ইতোমধ্যে বিপন্ন বলে উল্লেখ করেছে।

এসব মাছের মধ্যে রয়েছে মহাশোল, খরকি, পিপলা শোল, কালা পাবদা, বাঘ মাছ ইত্যাদি।

এ কারণে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে অস্তিত্বের হুমকির মধ্যে পড়া এসব মাছের বেশ কয়েকটিকে রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মৎস্য বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গত কয়েক বছরে ৩০টি মাছকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এসব মাছের মধ্যে রয়েছে শিং, মাগুর, পুঁটি, বাইম, টেংরা, ফলি, বাতাসি, ঢেলা, বৈরালি, গুতুম, খলিসা ইত্যাদি।

মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে গত এক দশকে ছোট মাছের উৎপাদন চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে এই মাছের উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৬৭,০০০ মেট্রিক টন, সেখানে ২০১৮ সালের উৎপাদন ছিল প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন।

এসব ছোট মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে চাষ করা ৩০টি মাছ।

এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আরো একটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন করতে সক্ষম হয়েছেন। ৩১তম এই মাছটির নাম কাকিলা। কোথাও কোথাও এটি কাইক্কা এবং কাখলে মাছ নামেও পরিচিত।

শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডেও এই মাছটি পাওয়া যায় কিন্তু এর রঙ ও আকারে কিছু তারতম্য রয়েছে।

সবশেষ যোগ হলো কাকিলা

কাকিলা মাছের দেহ সরু ও লম্বাটে। অনেকটা সিলিন্ডারের মতো। মুখের সামনে ধারালো দাঁতযুক্ত লম্বা ঠোঁট। দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো।

নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল ও বিলের মতো অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে এক সময়ে এই কাকিলা মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাজারেও উঠতো এই মাছ। ফলে সাধারণ মানুষ এটা খেতে পারতো।

কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনসহ মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে এই মাছের বসবাসের পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। কীটনাশক ব্যবহারের কারণে এর প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলাশয় ভরাট করায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে এসব মাছের অবাধ চলাচল।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রবিউল আউয়াল হোসেন বলেন, “আগে এই মাছটা প্রচুর পাওয়া যেত। কিন্তু এখন কিছু কিছু অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও তেমন একটা পাওয়া যায় না। এরই প্রেক্ষিতে সরকার এই মাছটিকে রক্ষার উদ্যোগ নেয়।”

যশোরের স্বাদু পানি উপকেন্দ্রে প্রায় তিন বছর ধরে নিবিড় গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা এবছরের অগাস্ট মাসে এর কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

কীভাবে বাঁচানো হচ্ছে

কাকিলা মাছটিকে উন্মুক্ত জলাশয় থেকে ধরে প্রথমে সেটিকে পুকুরের মতো বদ্ধ জলাশয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মাছটিকে ধরা ও পরিবহনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে এর কোনো ধরনের ক্ষতি না হয়।

বিজ্ঞানী মি. হোসেন বলেন, “কাকিলা মাছ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এটিকে পানিতে রেখে, পানির ট্যাঙ্কে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেনের প্রবাহ দিয়ে, গাড়িতে করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছে। পরে এটি পুকুরের পানিতে ছেড়ে দিয়ে কন্ডিশনিং করা হয়েছে।”

তিনি জানান, প্রথমে পুকুরে মাছটির জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়: মাছটি স্রোত পছন্দ করে কীনা, জলজ উদ্ভিদের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে কীনা- এসব বিষয় মাথায় রেখে মোটামুটি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

এভাবে এটিকে এক/দুই বছর ধরে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। অভ্যস্ত করা হয় নতুন পরিবেশে।

এসময় মাছটির আচার আচরণ ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর নজর রাখা হয়। হ্যাচারিতে উৎপাদিত কার্প জাতীয় মাছের জীবিত পোনা এবং জলাশয় থেকে সংগৃহীত জীবিত ছোট মাছ খাইয়ে পুকুরের বদ্ধ পরিবেশে তাকে অভ্যস্ত করা হয়।

“পুকুরে জাল টেনে ধরার পর মাছটিকে আবার পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। একসময় জালের উপরে এসব মাছ মরে যেত। কিন্তু একটা সময় দেখা গেল এটি মাছের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ নতুন পরিবেশে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে,” বলেন মি. হোসেন।

এর পরে এই মাছের প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রজনন করা হয় যেভাবে

কাকিলা মাছ সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে প্রবহমান জলাশয়ে, বিশেষ করে নদীতে এবং বর্ষাকালে প্লাবিত এলাকায় প্রজনন করে থাকে। পরিণত মাছেরা ভাসমান জলজ উদ্ভিদ নেই এমন স্থানে বসবাস করলেও জলজ উদ্ভিদের পাতার নিচে ও ভাসমান শেকড়ে স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন জুলাই, অগাস্ট মাসে কাকিলা মাছের ডিমের পরিপক্বতা সবচেয়ে ভাল থাকে। এজন্য তারা এই সময়কালকেই বেছে নেন মাছটির প্রজননের জন্য।

মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, “এপ্রিল মাস থেকেই আমরা প্রজননের বিষয়ে পরীক্ষা চালাতে শুরু করি। প্রথমে এর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গবেষণা চালানো হয়। যখন দেখা যায় যে মাছটি প্রজননের জন্য তৈরি তখন বিভিন্ন ডোজে বিভিন্ন ধরনের হরমোন প্রয়োগ করা হয়।”

এভাবে বেশ কিছু পরীক্ষা চালানোর পর এক পর্যায়ে দেখা গেল যে নির্দিষ্ট একটি ডোজে মাছটি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। এসময় মা মাছটি ডিম পাড়ে এবং পুরুষ মাছটিও সেখানে তার শুক্রাণু ছেড়ে দেয়। তখন সেখানে ডিম নিষিক্ত হয়। তখনই বিজ্ঞানীরা ধরে নেন যে হরমোনের ডোজ প্রজননের জন্য উপযোগী হয়েছে।

এর পর চৌবাচ্চার ভেতরে ঝর্ণার ধারা তৈরি করে সেখান চার জোড়া মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়। এই মাছটি সাধারণত কচুরিপানার মতো জলজ উদ্ভিদের গায়ে ডিম পাড়ে। একারণে চৌবাচ্চার ভেতরে সেরকম একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়।

দেখা গেছে হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার প্রায় ৪০ ঘণ্টা পরে মা কাকিলা মাছটি ডিম ছাড়ে এবং এর পর বাবা মাছটি সেখানে তার স্পার্ম ছেড়ে দেয়। সেই ডিম যাতে কোনো ধরনের দূষণের কারণে নষ্ট হয়ে না যায়, অথবা বড় মাছ এগুলোকে খেয়ে না ফেলে, সেজন্য ডিমগুলোকে রাখা হয় ইনটেনসিভ কেয়ারে।

“কাকিলা মাছের ডিম আঠালো হয়। সেগুলো কচুরিপানার গায়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। দেখা যায় যে বাবা কিম্বা মা মাছ এসব ডিম খাচ্ছে না। বরং যেখানে বেশি ডিম সেখানে তারা পাহারা দিচ্ছে। বোঝা গেল যে তাদের প্যারেন্টাল কেয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী,” বলেন মি. ইসলাম।

অবশেষে ২৫শে অগাস্ট রাত চারটার সময় ডিম থেকে মাছের পোনা বের হয়।

এই মাছের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের এখনও পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই। কারণ এর আগে কখনো কাকিলা মাছ নিয়ে কখনো গবেষণা হয়নি। ফলে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদেরকেই এই প্রথমবারের মতো একাজ করতে হচ্ছে।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রবিউল আউয়াল হোসেন জানান তাদের বর্তমান এই গবেষণা থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই তারা ধাপে ধাপে আরো সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কাকিলার পুষ্টিগুন

কাকিলা মাছ খেতে যেমন খুব সুস্বাদু, তেমনি অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ। এই মাছে আছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, প্রোটিন, লিপিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু খনিজ পদার্থ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, অন্যান্য ছোট মাছের তুলনায় কাকিলা মাছে এসব উপাদান বেশি থাকে।

মি. ইসলাম বলেন, “সাধারণ মানুষের বিশেষ করে শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য এসব খনিজ পদার্থ খুবই উপকারী। যারা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতায় ভুগছে তাদের জন্য এবং দেহের রক্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এসব খনিজ পদার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়,” বলেন মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম।

ইথিওপিয়া

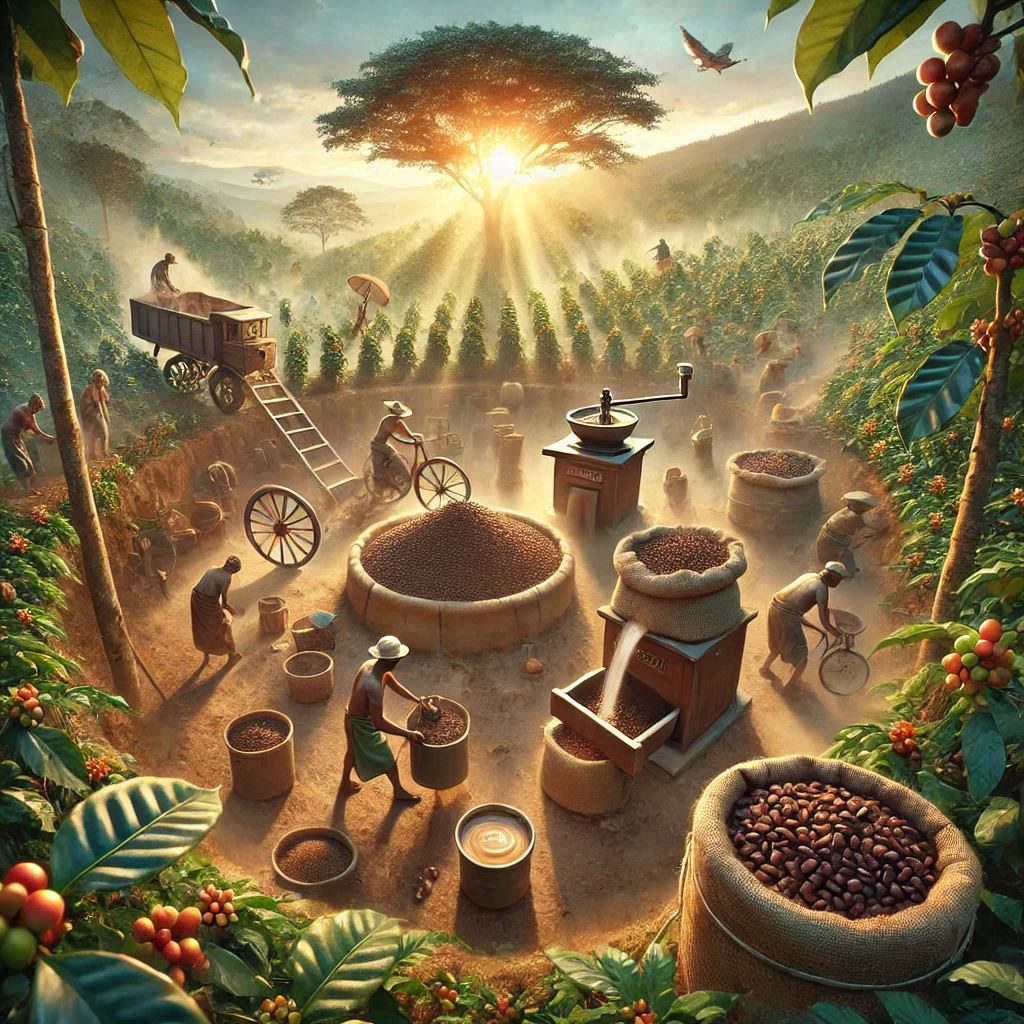

কফি চাষের উপকারিতা: লাভজনক কৃষি উদ্যোগের সম্ভাবনা

কফি চাষ একটি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় কৃষি উদ্যোগ যা সারা বিশ্বের কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি শুধু একটি সুস্বাদু পানীয় নয়, বরং একটি অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পণ্য যা বৈশ্বিক বাজারে বিশাল ভূমিকা পালন করে। এই নিবন্ধে আমরা কফি চাষের বিভিন্ন উপকারিতা এবং এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

কফি চাষের অর্থনৈতিক উপকারিতা

উচ্চ আয়ের সুযোগ: কফি একটি উচ্চমূল্যের ফসল। সঠিক পরিচর্যা এবং উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রতি বছর বড় মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

- বৈশ্বিক বাজারে কফির দাম অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক।

- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক রপ্তানির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ।

বাণিজ্যিক প্রসারের সম্ভাবনা

- কফি বিশ্বের অন্যতম বেশি রপ্তানি হওয়া কৃষি পণ্য।

- উন্নতমানের কফি উৎপাদন করলে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ড গড়ে তোলার সুযোগ।

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কফি চাষ কৃষি শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করে। নার্সারি থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

পরিবেশগত উপকারিতা

মাটির গুণগত মান উন্নত করা: কফি গাছ মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং মাটির জীববৈচিত্র্য উন্নত করে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক

- কফি চাষে ছায়াযুক্ত গাছ ব্যবহারের কারণে কার্বন শোষণ বৃদ্ধি পায়।

- এটি পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

জল ব্যবস্থাপনা উন্নত করা: কফি গাছ মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা পানি সাশ্রয়ে সহায়তা করে।

সামাজিক উপকারিতা

কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন: কফি চাষের মাধ্যমে কৃষকরা স্থায়ী আয়ের উৎস পেতে পারে, যা তাদের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করে।

স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা: কফি চাষের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে পণ্য সরবরাহ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়।

নারী ও যুবকদের ক্ষমতায়ন: কফি চাষের বিভিন্ন স্তরে নারী ও যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা সম্ভব।

কফি চাষের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

কফি শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক পণ্য নয়, এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

- কফি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা শরীরের ফ্রি র্যাডিক্যালস দূর করে।

- এটি মানসিক সতেজতা বৃদ্ধি করে এবং উদ্যম জাগিয়ে তোলে।

- নিয়মিত কফি সেবন হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

বাংলাদেশে কফি চাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে কফি চাষ একটি নতুন ধারণা হলেও এটি দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে কফি চাষের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে।

- উপযোগী এলাকা: বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি।

- অর্থনৈতিক সুবিধা: স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির সুযোগ।

- পরিকল্পনা: উন্নত জাতের কফি বীজ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি।

কফি চাষ কেবল অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, এটি পরিবেশ ও সমাজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কফি চাষ থেকে স্থায়ী আয় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ উভয়ই সম্ভব। আপনি যদি একটি লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে কফি চাষ শুরু করার এখনই সময়।

আপনার আগ্রহী? আজই কফি চাষের পরিকল্পনা শুরু করুন এবং একটি সবুজ ভবিষ্যতের অংশ হয়ে উঠুন!

অন্যান্য

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের অধিকাংশ জনগণের জীবিকা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, এবং রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে কৃষির অবদান অত্যন্ত বিশাল।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান

মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) অবদান

- কৃষি খাত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ১৩-১৫% (২০২৩-এর আনুমানিক তথ্য অনুযায়ী) যোগান দেয়।

- ধান, গম, ভুট্টা, এবং অন্যান্য শস্য এ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কর্মসংস্থান

- দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪০-৪৫% কৃষি খাতে।

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস।

খাদ্য নিরাপত্তা

- ধান, গম, আলু, এবং শাকসবজি উৎপাদন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

- নিজস্ব খাদ্য উৎপাদনের ফলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।

রপ্তানি আয়ে অবদান

- কৃষিভিত্তিক পণ্য যেমন চা, পাট, চামড়া এবং ফলমূল দেশের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ যোগান দেয়।

- পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি পণ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ

- পাট, তুলা, আখ, এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- পাটশিল্প, চিনি শিল্প, এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

- ক্ষুদ্র কৃষি উদ্যোগ এবং পশুপালন অনেক পরিবারকে স্বনির্ভর করেছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অবদান

- কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে।

- দেশীয় বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারেও চাহিদা পূরণ করে।

স্থানীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখা

- কৃষি উৎপাদন স্থানীয় বাজারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে।

- স্থানীয় পর্যায়ে পরিবহন, বিতরণ, এবং খুচরা বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের চ্যালেঞ্জ

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসল উৎপাদনে ক্ষতি।

- কৃষি জমি কমে যাওয়া।

- আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অভাব।

- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরার প্রভাব।

উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা বৃদ্ধি।

- সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ।

- জৈব কৃষি এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি নিশ্চিত করা।

- ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ এবং ভর্তুকি।

- রপ্তানি বাজারে কৃষি পণ্যের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। খাদ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান, এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে এটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা আরও সুসংহত করা সম্ভব।

অনুগ্রহ করে মন্তব্য করতে লগ ইন করুন লগ ইন